ロレックス デイトジャスト 16223Gの買取を致しました。

古いモデルですが、限界価格で買い取らせて頂きました。

ロレックスは高い耐久性と精密性が両立した時計を多く作っていますが、時には動かなくなることもあります。

ですが、大概の場合は適切な処理をすれば再び使うことができます。

今回はロレックス不調やその対処について解説していきます。

針が動かなくなった

「腕時計を何回振っても針が動かない」

そんなケースに遭遇したことはありませんか?

原因としては主に時計の内部に問題が発生していることがあります。

例えばリューズも動かせなくなっていたら、リューズの隙間にゴミやホコリが溜まっていることが原因になります。

機械式時計の場合はゼンマイが金属疲労で切れてしまっていることもあります。

これらの原因はあくまで一例に過ぎません。

如何に耐久性が抜群なロレックス時計でも様々な原因で不調をきたしてしまうのです。

オーバーホール

では、どうすればいいのでしょうか?

当然ですが自分で時計を無理やり開けたりしてはいけません。

対処法としては正規店か専門店でオーバーホールしてもらうのが最適でしょう。

オーバーホールというのは一度時計を完全にバラバラに分解し、不具合が起きている場所を直して再びくみ上げることです。

ロレックス公式が行っている修理部門に持ち込むのが特に安心です。

正規店では、純正パーツを多く取り揃えています。

そのため、確実に動作するように修理してくれる上、古いモデルも対応可能になっています。

その代わり、費用は高いですが安心をとるならロレックスに修理を依頼しましょう。

他の時計屋さんや中古の時計を取り扱っている店で修理もできる場所があります。

そういった場所も利用するのも一つの手です。

費用もロレックスに依頼するよりもずっと安くなります。

ですが、そういった場所では技術力の差があったり、部品が揃っていなかったりと直らない可能性もあります。

どちらでも長所と短所がありますので、自分に合った場所で修理を依頼しましょう。

正規店でのオーバーホールの利点

とは言ったものの、やはりロレックスの正規店か日本ロレックスに時計を送ってオーバーホールしてもらうのが一番です。

費用は確かに高いですが、確かな技術と部品の在庫が揃っているので安心です。

それだけではありません。

ロレックスにオーバーホールを出して完了して時計が戻ってくる時に「オーバーホール保証書」というものが発行されます。

これは日本ロレックスが発行するカードで、「コピーや偽造品ではない」という証明にもなります。

時計を買取に出すときにこの保証書があることで買取金額がアップします。

また、オーバーホール後から2年間メーカーの保証が有効になります。

ロレックスでは購入時から5年間保証があり、無償で修理などを行ってくれますがこれをオーバーホールでも可能になっています。

こうしたアフターサービスの充実している点からも正規店でのオーバーホールを推奨します。

オーバーホールで不調の原因を取り除けば何年も使えますし愛着も湧いてくるので、少し様子がおかしいと感じたら一度は考えてみてはいかがでしょうか?

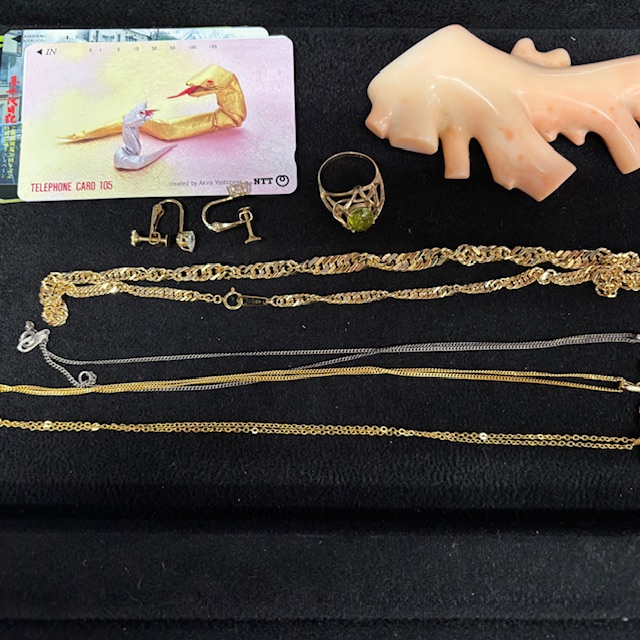

冨田質店ではロレックスをはじめとした腕時計やブランド品、ジュエリーなどの高価買取・質預かりを実施しております。

お査定は無料で致します。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。